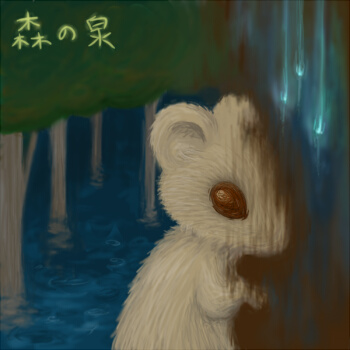

森の泉

狐に襲われたチルは、三肢を必死に動かして、森の中をひたすらに走り続けました。

失った左腕の切り口からは血が流れ続けましたが、とにかく走らなければ

死んでしまうだろうと思い、走り続けました。

同じ時に襲われたムルとメルは傷が酷いようで、

すぐに後ろの方に見えなくなってゆきました。

ときどき傷口に草や岩などが当たって鋭く痛みましたが、

それでも何かにせき立てられるようにして、ただ森の奥の方へと、走ってゆくのでした。

チルがたどり着いたのは、大きな泉でした。

澄んだ水に木が影を落として深く沈み、奥の方へ向かって

錆びるように森が深まってゆき、その暗がりに溶け込むようにして、

水面がずっと遠くまで続いていました。

水に触れるとそれには温度があり、なんとも心地よく思えたので

チルは体ごと、泉に浸ってみました。

すると傷口の痛みが消え、左腕のあった場所だけ、

ぽっかりと空洞ができたように思いました。

ようやく気を持ちなおしたチルは、辺りに他の動物たちがいるのに気づきました。

皆、欠損や大きな傷などを抱えていて、自分と同じなのだと、よく分かりました。

そこにはチルのようなねずみや、兎や、りすの他に、

狐や、狸や、いたちなどもいるのですが、皆、目を細くして

ときどき上を仰いだり、傷口をなでたりしては、じっとしているのでした。

チルも気分が遠くなり、細く差し込んだ光がにじんでいくのに合わせて、

やがて意識も薄く広がってゆきました。

どれくらい経ったか分からなくなったころ、

チルは傷の部分が冷たく感じて、目を覚ましました。

見ると傷はもうきれいにふさがっていて、他の所のように温度を感じていたのでした。

それからすぐに、体がヒリヒリするような感じがして、

すぐに泉から出たいと思いました。

もう治るところがないので、泉の水は体に悪いのかもしれないと思いました。

随分と岸から流されていたので、少しの間歩いていると

一匹のねずみがゆらゆらと近づいてきました。

「チル、無事だったんだね」 メルでした。

「ムルは足をやられたんで、すぐに倒れてしまったよ」

力なく浮かぶメルの腹から、太い引っかき傷が見えました。

「私は何とかここまで逃げてきたけれど、途中で血に毒がまわってしまって、

もう手おくれなんだ」 くるりと傷口を沈め、続けました。

「でもこの泉につかっていると、とても心地が良いんだ。それに、ほら」

メルは周りを見渡して、言いました。

「弱った動物は皆、泉の奥のほうへと流されてゆくんだ。私と同じように」

見ると、もうほとんど動かなくなったり、あるいはすでに死んでしまったように

見える動物たちが、ゆっくりと、森の暗がりのほうへと流れてゆくのでした。

メルを引っぱって出るわけにはいかず、このまま別れることもできなかったので、

チルは、メルの流されてゆく後を歩いてゆきました。

泉の奥へと進むにつれて、頭上の枝はどんどん濃くなり、

泉の中から生えてくる木も増えてゆきました。

暗がりの中でふいに黒い幹が立ちふさがり、

また、動物の流されてくるのもだんだん密度が増してきて、

たまに明るみでその眼が鈍く反射したりするので、

チルは、ヒリヒリとしてまとわりつく暗い水が

ますます重たく感じるのでした。

「チルは左腕をやられたんだね」 細い声で、メルが言いました。

「治るくらいの傷でよかったよ。私なんかはこの通りだからね。

でも、狐や狸なんかも泉にいるのを見て、自分が襲われたのも、

なんだかどうでもいいと思ったんだ」

もう力の入らなくなったメルが、ときどき顔が水の中に入ってしまうのを

チルが上に向け直すと、また話し始めるのでした。

「こうやって流されていって、どうなるのか分からないけど、

きっと、悪くはならないと思うんだ」

ずっと歩いて、もう上をおおっているのが木なのか分からないほど

暗くなってきたころに、前の方で何か輝いてるのが見えました。

近くまで来ると、それが一本の木だと分かりました。

木の、とても太い幹がわずかに透きとおりながら青白く輝いていて、

元の木の色になった上の方は森の天井を破って、

どの木よりも高く伸び、どこまでも枝が広がっているように見えました。

木の幹の、水に触れている部分が、その光を溶かして揺らめいているように見えて

さらに近づこうとすると、行き止まった動物たちのかたまりにぶつかりました。

「私をあの真ん中まで連れっていってもらえない」 メルが言いました。

チルは後ろ向きになってメルを引っぱりながら、

もうすっかり動かなくなった動物たちを、背中でかき分けてゆきました。

慣れてきたと思ったヒリヒリとする感触がまた強くなったかと思うと、

背中に動物がぶつかるたびに、チクリ、チクリと痛むようになりました。

周りの動物を見ると、その体がかすかに青く透けているように見えて、

さらに進んでいくと、やはり少しずつ透きとおってゆくのでした。

「ああ、なんだか気持がいいな」

見るとやはりメルの体も、他の動物や木の幹のように、

青白く透きとおっていました。

巨大な木が目の前に迫り、その光がまぶしいほどでした。

動物たちはほとんど透明になって、その境界線がよく分からなくなってきて、

これ以上近づいたらメルも消えてしまうのだろうと思い、

とりあえず、チルは足を止めました。

「ああ、そうか」 メルは言いました。

「ここでこうして、皆この木になってゆくんだ。

私もこの幹から少しずつ育っていって、どこまでも高くまで伸びてゆくんだ。」

光の揺らめいている所では、もう動物たちは幹と区別がつかなくなって、

一緒になって青白く輝いていました。

メルの体も、その輝きに似て、とても美しく見えたので

チルもきっと、メルの言うとおりなのだと思いました。

「こうして生きてたどり着けたのも、チルのおかげだよ。

あとは、すぐそこへ押してくれればいいんだ。さようなら」

メルの体を揺らめく光の中へと運ぶと、すぐに形がなくなって、

ただ同じようにゆらゆらと、輝いていました。

チルはしばらくの間、動物たちが寄せてきては

透きとおって、木と一緒になって輝くのを見ていましたが、

やがて、こうして生きている自分だけがとてもあわれに思えて、

いつまでも涙を流すのでした。

泉を出たチルは、あまり何かしようとは思いませんでしたが、

とりあえず木の実を一つでも多く食べたいと思い、

それを集めては、岩の陰で、静かに暮らしました。

ある日、チルが岩から出ると、狐とばったりはち合わせました。

チルはもう走って逃げる気はしなかったので、言いました。

「ああ、私は一度命の助かった身なので、もう逃げようとは思いません。

でもどうか、私の頭だけでも食べ残して、森の奥の泉に

投げ込んで欲しいのです。」

狐は一瞬動きを止めると、くるりと反対を向いて、背中を見せました。

そこには大きな傷跡が、右肩から尻尾の付け根まで走っていましたが、

それはきれいにふさがっていて、元通り毛が生えそろっていました。

この狐も泉で助かったのだとすぐに分かり、

チルは、泉の奥であった事を話すことにしました。

狐もたいていの動物と同じように、傷が治ってすぐに泉を出たようで

泉の奥の方は全く知らず、チルの話を聞いて、

やはり涙を流すのでした。

それからチルと狐は、一緒に暮らすようになりました。

岩の横に開いた小さな穴の中で、木の実をたべながら、

ひっそりと過ごしました。

チルはときどき思い出したように、泉の話をしました。

狐もまた、傷の訳を話して、とても深い傷でほとんど死にそうだったので、

随分長い間、泉に入っていたのだろうと言いました。

星空のまぶしい夜は、チルは泉の木のことを思い出し、

狐は泉の木のことを思い浮かべて、過ごすのでした。

そうして長い時間が経ち、いつしかチルの体は衰えてゆきました。

そしてある日、チルは狐に、

「もうきっと長くは生きないだろうから、

私をあの泉まで運んでほしいんだ」と言いました。

体が衰えてゆくにつれて、泉の場所がはっきりと感じ取れたので、

チルが言うとおりに狐が歩いてゆくと、そこには泉が広がっているのでした。

狐は、きっとチルと一緒に泉の木の所へ行こうと心に決めていたので、

チルをそっと水面に浮かべると、自分の体を食いちぎって

一緒になって泉に入りました。

二人ともが沈んでしまわないように気をつけながら、

狐はチルと一緒に、ゆっくりと流されてゆきました。

泉の木は、前にチルが見た時と同じように、

青白く透きとおって、美しく輝いていました。

チルは再び木を見られたことを確かめて、満足そうに、すぐに目を閉じました。

狐は、ようやくそれを見ることができたので

目を閉じてしまうのが惜しくて、しばらくのあいだ見つめていましたが、

やがて、静かに目を閉じました。

二人の体は、泉の水よりもずっと透きとおって、木の中に消えてゆきました。

青白く輝いた水面が、変わらずいつまでもゆらゆらと揺れていました。

(終)